今日もまだまだキッチンの整理

今日はシンクしたの収納スペースを片付けました。片づけにどはまり中です。

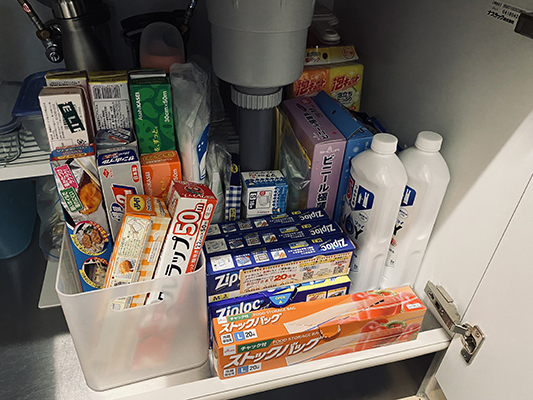

シンク下の現状。散らかってた写真を撮り忘れてしまったので、全部外に出している途中の写真です。↓

シンクの下って奥の荷物が取りづらくて使いずらいです。昔からキレイに片付いていたことがありません。今回はすべてを外に出して、使う頻度を考えて奥の方から詰め込んでいくという超王道な片付け方法にちょっと工夫を加えた片づけ方法を実践してみます。

最近の片づけで大切にしているのは「使う場所の近くに収納する」ということです。梶ヶ谷陽子さんが著書『忙しい人のための家事をラクにする収納』でおっしゃられていた言葉です。この考え方に加えて使う頻度を考慮して収納することにしました。

まずは、シンク下からすべて物を出しました。(これも写真撮り忘れました。)引っ越してから1年が経っているのでこんな物持っていたなぁと記憶から抜け落ちているモノも意外と多かったです。この家で使ったことがないものは捨てようと思いました。

そうは言っても懐かしいものは色々とあり、使っていないけど残しておきたいものもいくつかありました。ちまたでは1年使っていなければ捨てる、不要な物の家賃は払わない。という考えがはやっているようですが、わたしはそのへん寛大な判断をして、またシンク下に押し込むことにしました。しかし、押し込み方にはしっかりとルールをもうけました。

使っていないならすべて捨てるという発想は、私にはどこか腹落ちしなかったので自分の気持ちに従うことにしました。他人に責任をゆだねてしまっているような危うさがあるなと思い、オリジナルルールを採用しました。

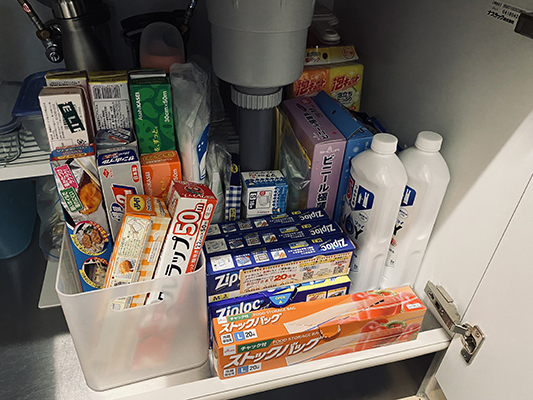

それでもモノはだいぶ減らすことが出来ました。収納スペースは7~8割程度の物に抑えることを目標に捨てていき、思ったより不要な物があってかなりスペースに余裕が出来ました。そしてお皿は極力重ねずに収納することを意識しました。

毎日使う物も収納にルールを決めます。基本的にすべてが目に入る形で収納します。シンク下の目に入らないところで忘れ去られていた悲劇を繰り返さないためです。奥は2段で収納します。もちろんあまり使わないものを収納します。極力何があるか目に見えるように片づけます。次に奥から手前に使う頻度がたかくなるように収納していきます。さらに、奥から手前にかけて形状が階段状になるように収納していきます。階段状に収納すると全体が見えるというわけです。

シンク下に食器も収納していたのですが、毎日使う食器を腰を曲げて取っていたことにとても不便さを感じていました。我が家には食器棚がないので食器は収納できるスペースに各々収納していました。片づけながらふと、いつも使う食器はほとんど同じだなと思いました。

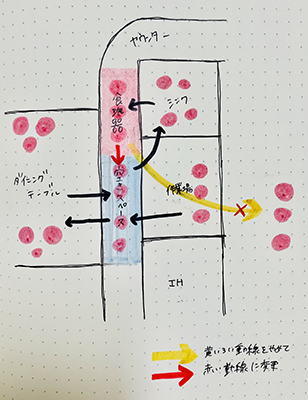

ここで梶ヶ谷さんの言葉を思い出しました。「動線を考えましょう。」はい。食器の動線を考えます。うちはカウンターがあり、ここに完成した料理が並べられ食べ終わったらまた戻します。その後食器は洗ってそれぞれの収納場所にもどる……ここだ!!この動線が無駄だ!!並べられるとき、返されるとき同じ場所に来るのなら収納も同じ場所がいいに決まっている!!毎日必ず使う食器はある程度決まっている。ここに片づけることにしよう。そうして、キッチンとダイニングをつなげているウンターの使い方について考えてみることにしました。

カウンターの使い方は次の2つでした。

・ケトルを使う

・食器の配膳

この二つの作業をこなすだけの為にこの家の一等地が使われていたのか。もったいない。

この作業に収納すると決まればお得意のダイソーに向かうのです。

ネットで目星をつけていた商品がなくてしょんぼりしていましたがよりすっきり見えて使えそうだったのでワイヤーラックを購入しました。

今日のところはキッチンペーパーをに敷き食器を並べました。ここにフライングタイガーのペーパータオルを使いたいな。わくわく。毎日使う食器だけでもここに収納することで食器の収納スペースに余裕が出来ました。

今日はがんばった。

<キッチン整理のまとめ>

我が家の、シンク下収納の極意

①引っ越して1年ぐらい経ったらすべて入っているモノを一度外に出す。

②最低でも7~8割程度以下までものは減らす。

③奥を2段にする。

④奥は使っていないけど捨てる気がないものを収納する。

⑤奥の上の段は時たましか使わないものを収納する。

⑥手前にはよく使うものをできる限りすべてが目に入るように収納する。おすすめはおくから階段状になるように収納する。

⑦毎日使うものはシンク下ではない収納を考える。

⑧シンク下に片づけていた毎日使うものの動線を考える。

⑨物が動く範囲は最小限にする。

これでシンク下の片づけ、カウンター周りの整理が終わりました。

キッチンの大掃除も後半戦に突入しそうです。

やはり料理ははかどる。